・第4回目岡山地域セミナーとして、久しぶりの講義室による対面開催とオンラインのリモート開催併用で行いました。参加者は対面8名、リモート28名、延べ全34名と盛況でした。その概要は下記のとおりです。

・報告会に関する感想や、質問等は下段伝言板に投稿できます。セミナー参加者以外の方も自由にどうぞ!

2022年度 第4回岡山地域セミナー 講演会概説

講演会のテーマ「平成30年7月豪雨半田山の崩壊と地域防災活動」

講師:吉本けんじ氏(岡山市議会議員)、 岸本久昭氏(岡山市北区津島福居町内会長)

対面開催での講義室の状況は、西垣先生の開会挨拶の後、司会を赤木先生にバトンタッチして、講演会を開始しました。先ず最初に岡山市議会議員吉本けんじ氏と津島福居町内会長岸本久昭氏に自己紹介をして頂きました。

最初の吉本市議の講演内容としては、日頃から大雨の際に地元域内で水が溢れ易い箇所が3箇所程度あること、それらの水は岡山大学内を西流している用水(雑川)を通って最終的には笹ヶ瀬川に放流されている、そうした状況の説明がありました。

また4年前の豪雨の際には、7/5~7/7の3日間累計雨量が300mmを超えており、崩壊発生当時(平成30年7月7日午前10時過ぎ)には、域内を自転車で見回りしていた、とのこと。岡大の農場近くを走っていた時に轟音とともに崩壊が発生した。現場(西側の崩壊現場)に向かいながら119番通報、現場到着後崩壊直下の家屋にご夫婦がいることを確認し、駆けつけた救急レスキュー隊にそのことを告げて自らは待避した。1人は直ぐに救出され、もう1人は約1時間後に救出された、とのこと。また近隣のアパートには、人災こそ無かったもののかなりの土砂が押し寄せた。

次の岸本町内会長の講演内容としては、町内会自治会活動の紹介宣伝と自主防災会の活動経緯のお話がありました。津島福居では総戸数約800戸、10年前に自主防災会が発足し2ヶ月に1回のペースで防災学習などを実施、持続性が重要であることから「防災まつり」等として町内会事業とし、近年では「ふれあい防災2020」を企画して地域の防災事業を継続している、といった説明がありました。

行政への対応・要望等に関しては、浸水対策としての排水計画については岡山市が対応してくれている。また半田山の崩壊対策については、岡山県と岡山市双方が土砂災害防止法に基づく「警戒区域及び特別警戒区域の指定」を行うことが2年前に地元に告知されて、個別スポット的に対応が徐々に進むことになると想定されます。ところで岡山市内に現在町内会が1700あるが、その内500位しか自主防災組織が立ち上がっていない、とのこと。ちなみに上記各説明項目の地形・地理的な位置関係図を右図に掲載しておきます。

以下は質疑応答等で出てきた内容や、一般的な災害事例などから、崩壊が発生した半田山の地盤特性について記述しておきたい。

半田山は、その直下地盤に中生代白亜紀の花崗岩(通称万成石)が分布し、その上部広く山体全体に古生層の堆積岩類(主に泥質岩)が分布している。泥質岩は下盤花崗岩の熱変成作用を強く受けてホルンフェルス化され、多くの黒雲母を生じている。その熱変成による再結晶化で、非常に固い地盤となっている。そのようなことから、半田山は比較的安定な山塊・地盤で、崩壊による災害は発生しないのではないかと、推察されていた。

しかしながら平成30年7月7日午前10時に半田山が崩れた、いや正確には半田山の一部2箇所で斜面崩壊が発生し、山際に建っていた家屋が損壊する災害が発生した。それらの状況は本HP「活動報告」の「フォトギャラリー」を参照されたい。

半田山は何故崩れたのか、これまでの崩壊対策工事に先だって種々の地盤調査が実施されています。そのなかで、移動崩壊土砂中に多くのバーミキュライト(マグネシウムを主に含む粘土鉱物の一種)が含まれていることが挙げられます(株式会社エイト日本技術開発木村隆行様)。ホルンフェルス中に晶出した黒雲母を起源として2次生成されて母岩に存在したものが、風化砕屑物となってもそのまま移行したものと推察されます。これまで筆者(小林)は、花崗岩や流紋岩類の酸性岩類起源の風化生成物である風化粘土は比較的水による溶脱等を受け易く、塩基性岩盤(光野著岡山県地質分類の変斑れい岩など)では堰堤のコア材に適当な粘っこい風化粘土を生成することを、経験している。

一般的に、水、特に降雨による地下水浸透によって地盤が脆弱化して斜面災害が発生するが、災害発生当時の気象データをPDF図化してみた。その内容は、東側崩壊地断面図、平成30年7月豪雨半田山崩壊発生時の時間降水量図&累計図、および比較用の2021年7月熱海土石流発生時の時間降水量図&累計図である。

これらによると、東側崩壊地形の傾斜は概ね22°、西側崩壊地でも概ね25°と、いずれも急傾斜地に該当する30°より緩い。半田山での崩壊発生時は前述したように累計降水量300mmであるが、時間雨量30mmの強度の大きな降雨が連続した後、時間雨量5mm前後の比較的強度の小さな降雨が9時間連続した後に、崩壊が発生している。通常流動性に富む崩壊性地盤であれば、昨年7月に発生した熱海土石流の場合のように豪雨時のピークに達して崩壊が発生するのが、普通であると考えられる。

これまでに記した内容や、フォトギャラリーで見られる崩壊土砂の流出状況などから、当半田山における崩壊性地盤は地すべり性地盤とまではいかないまでも、ある程度の粘着力を有する中間土地盤であるとを示唆している。一般的に急傾斜地崩壊の前兆現象には、斜面から水が吹き出す、水が濁る、斜面に亀裂が生じる、小石が落ちてくる、等々がある。上記の事柄から半田山の崩壊発生の前兆現象として、麓に住まわれている地域住民が最も捉えやすいのは「山からの水が濁る」ことではないかと推察できる。

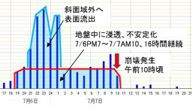

また崩壊発生の直接的な誘因となる豪雨・降水量については、平成30年7月豪雨時の降水に対して右図に示すように、ピーク時山形部の降水は斜面域外に表面流出し、基底部に相当する時間雨量5mm程度の雨が7月6日午後7時から7月7日午前10時までの16時間継続しており、これらが浸透して地盤を不安定化させていたと想定される。このことから、連続雨量300mmを超えしかも時間雨量5mm程度が16時間以上継続するような場合には、半田山のどこかで再度崩壊が発生する可能性がある、と考えられる。

伝 言 板 ( 報告会・講演会に対する感想・質問等を自由に投稿して下さい! )

前段の図で下記のとおり、西側崩壊地形の位置が異なるとのご指摘がありました。資料各種で再確認し、正しい位置に修正した図面に差替致しました。ご指摘有り難うございました。なお下記資料にはリンクを張らせて頂きました。

記事上段の図「土砂災害危険度マップと2018年7月豪雨時の崩壊地」に示されている「西側崩壊地」の位置が間違っています。実際は300mほど西の、特別警戒区域左端です。岡山大学危機対策本部の資料 https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/freetext/soumu-heavyrain/file/record_01.pdf などでご確認ください。

中盤から終盤にかけては小林の個人的な知見でまとめた内容です。