・第4回目のセミナー講演会を、リモート開催で行いました。参加者は外部の方を含めて全46名でした。

・西垣先生の挨拶、西村先生による演者棚谷南海彦様の講師紹介の後、「ため池の新たなリスク管理について」と題する講演がありました。昨今の地震や豪雨等による災害で、ため池による被害の発生が多発しており、多面的な視点からそれらの被災リスクを評価する具体的な手法を講演して下さいました。それらの概要は下記のとおりです。

・講演内容に関する質問や、感想等は下段伝言板に投稿できます。セミナー参加者以外の方も自由にどうぞ!

2021年度 第4回岡山地域セミナー 講演会概説

「ため池の新たなリスク管理について」棚谷南海彦様(株式会社エイト日本技術開発)

農業用水の供給源となる貯水施設がため池である。全国に約16万箇所あり、その半分が瀬戸内地域にある。全体の7割が江戸時代に以前に築造された古いもので、老朽化が懸念されてきた。最近10年の被災ため池の約8割が、豪雨による被害であるとのこと。平成30まではそうした被害が想定される防災重点ため池の選定基準が無く、当年に新しい選定基準が策定された。新しい選定基準は、ため池の規模(貯水量1000m³、5000m³)と、ため池から浸水区域内の家屋・公共施設までの距離(100m、500m)との組み合わせで選定される。悪条件がどちらかで該当する場合が多く生じると想定され、事実全国では約6倍に増加、岡山県でも229箇所から4105箇所と、約18倍に増加した。当然のことながら重点ため池も増加、対策優先度の評価基準が必要となった。(ここまでが序論、以下本論です)

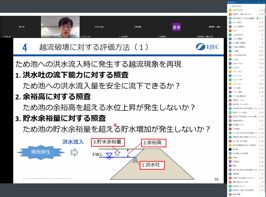

古い選定基準では下流域の被害想定額を主体にしていたが、被害想定額に被災確率を乗じた「被災リスク」を定義し、これを主な評価基準とした。ただし同じ被災リスクの場合には、被災確率の高い方を優先させることとした。さらに被災確率をより詳細に評価するために、確率降水量から再現期間(確率年)を求め、その逆数を被災確率とした。加えてため池堤体そのもの破壊様式についても、堤体の物理的特性や豪雨に起因する水位変動などの外的要因等を考慮して、精度を高めた。さらに対策工を実施(費用を支出)することによって、継続的に安全性が(耐用年数分)向上(リスクの低減)して便益が生じる。その効果も評価の尺度とした。こうした導入検討の過程では、官学(岡山県、岡山大学)との共同研究とし、「おかやまモデル」として進めた。

以上のような多面的で現場状況に即した新たなリスク管理手法で、岡山県内にある主要な重点ため池12箇所に対して再評価した。再評価の結果は右プレゼン資料のP63、P64を参照されたい。また当社では、今回の評価結果(被害額)、氾濫分布(GISデータ)、資産データ(地域メッシュデータ)とをリンクさせて、被害想定区域のメッシュ毎の被害額を計算可視化するシステムを構築している。(以上、小林の私的要約でした)

伝 言 板 ( 報告会・講演会に対する感想・質問等を自由に投稿して下さい! )

遅くなりましたが、やっとセミナー報告ができました。